Sus canciones fueron más que populares en las voces de Los Olimareños y otros intérpretes. Tanto, que hoy es imposible separarlas del cancionero popular uruguayo. Sin embargo, se trata de una obra labrada consciente y consistentemente desde hace apenas siete décadas.

El estado de Táchira se encuentra en el oeste de Venezuela, en la región de los Andes. Dada su ubicación –del llano a la montaña– el clima es variado, pero en gran medida templado, y su tierra, regada por cursos de agua, propicia para la actividad agropecuaria. A unos 40 minutos de la capital San Cristóbal, en el circuito de la montaña, se encuentra la localidad de Rubio, conocida como “la ciudad pontálida” por los 21 puentes que existen en la trama de esta urbe que se recuesta en el valle del río Carapo.

A mediados del siglo pasado, la principal actividad económica era la cosecha de café y caña de azúcar, y nada hacía pensar que pudiera tener una conexión con Uruguay, mucho menos que pudiera ser determinante en la creación de nuestro cancionero popular. Hasta que en 1959 el Centro Interamericano de Educación Rural –cuya sede estaba en la ciudad andina– albergó durante diez meses a docentes de todo el continente. Entre los asistentes se encontraban la maestra Justa Lacuesta, oriunda de Treinta y Tres, y su pareja y colega, el maestro Rubén Lena, también conocido como “el rubio”.

Rubén Francisco Lena nació el 5 de abril de 1925 en el por entonces periférico barrio España de la ciudad de Treinta y Tres. Fue el mayor de los tres hijos de Haidée Bulgarelli y Francisco Lena, familia que completaban las hermanas Lila y Elita.

En las primeras décadas del siglo XX la locomotora del progreso se había echado a andar a impulsos del batllismo, y si bien no había lugar para los lujos, se vivía con dignidad; casa, ropa y comida no faltaban. La de Rubito fue una infancia sencilla, según lo describe en una entrevista con César Di Candia de 1993: “Mi padre era sastre y vivíamos como podíamos. En aquella época todavía se recurría a los servicios de los sastres porque la ropa de confección no era común. Pero, aun así, el dinero que entraba a casa era poco. Eso sí: te mentiría si dijera que en algún momento sentí los aspectos desagradables de la pobreza”.

Según el biógrafo Guillermo Pellegrino (autor de Rubén Lena. Maestro de la canción), la sastrería de don Francisco fue un espacio determinante en la formación del pequeño Rubén, ya que allí recalaban vecinos con cierta avidez intelectual, lo que convertía al taller en una especie de ateneo con charlas que iban desde historia a literatura, y, por supuesto, no faltaba la música que comenzaba a expandirse a través de la novedosa radiodifusión. También en esos años apareció la primera guitarra, y aunque la experiencia no fue feliz, ya que abandonó las clases al poco tiempo de empezar por desavenencias con el profesor, el vínculo con el instrumento quedó latente. La música estaba en el aire, en su casa, en los cantos de sus padres, en las audiciones que pescaba algún radioaficionado integrante del “ateneo”. Más que como intérprete, Lena se formaba como escucha.

Entre la ciudad y las chacras de sus abuelos, el mundo urbano y el de la campaña y su naturaleza que siempre lo atrajo, el pequeño Rubén fue sorteando sin mayores dificultades la formación primaria y secundaria. A inicios de la década de 1940 ya se encontraba en Montevideo cursando preparatorios en el IAVA. Quería ser escribano, idea que abandonó antes del fin de los estudios. Regresó a Treinta y Tres en busca del abrigo de la querencia. Pero volvía con una intención, producto del impacto de uno de los tantos libros leídos en esas temporadas capitalinas: La enseñanza primaria en el medio rural, de Agustín Ferreiro.

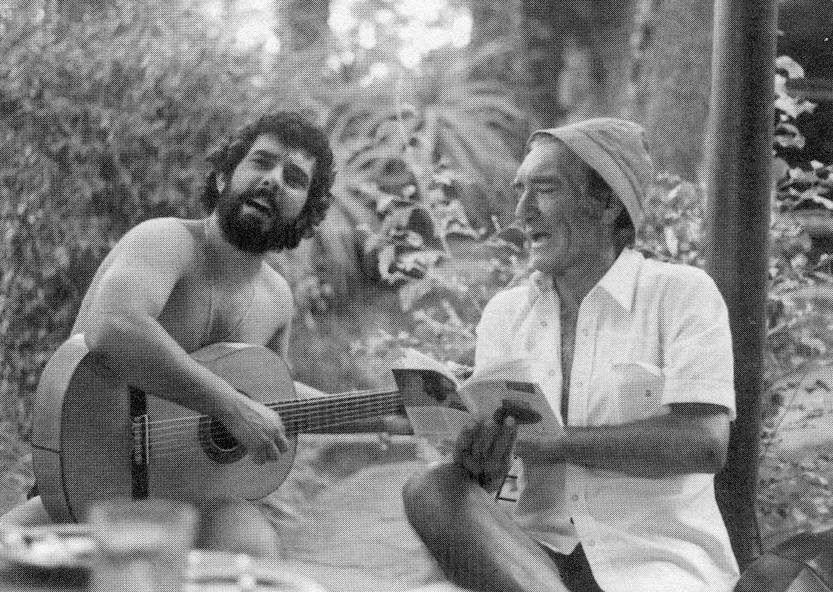

Con Pepe Guerra y su hija Anaidée. Foto: archivo familiar. Banco de imagen, Museo Agustín Araujo, Intendencia de Treinta y Tres

Durante sus años de estudiante de magisterio en la capital olimareña se formó también en la bohemia. El centro de operaciones de aquella efervescente etapa fue el rancho de Raúl Costa, el Nico, un albañil que recibía en su humilde posada a la muchachada que andaba atrás de cantarolas, lecturas, pucheros y tortafritas. El asunto era vivir la vida en barra alrededor del fogón y de los versos, como pasaría también en tierras sabaleras, en el rancho del Macario, o en el living del profesor Benavides, en Tacuarembó. Años más tarde, Lena rememoró al Nico en “Hombre bien vestido por poca plata”: “Señores: yo soy Raúl Guillermo Costa Iguiní/ Me digo y no me desdigo: caña es caña de barril”.

En medio de aquella maravilla

En 1949, aunque seguía sus estudios de magisterio, debutó como educador rural en la escuela 44 de Sierras del Yerbal, próxima a la Quebrada de los Cuervos. Primero ofició de asistente y luego como director hasta fines de 1951, cuando decidió volver a la capital departamental para terminar la carrera. Este periplo fue determinante en varios aspectos. Además de ser la primera experiencia como maestro, se internó en la ruralidad que había saboreado en sus viajes de niño a las chacras familiares, conoció su entramado humano, sus costumbres, su lenguaje y sus pensamientos, y se nutrió de ese paisaje desolado y montaraz que lo atravesaría de tal manera como para impregnar su guitarra, cuyo estudio, además, retomó en esta etapa. “El paisaje es el centro de la cosa y además la forma de agrupamiento. Además, el paisaje se transfigura en el hombre uruguayo y se da líricamente [...] El paisaje no como objeto, sino como pretexto”, argumentaba entrevistado por Lucio Muniz en 1972.

En tiempos de Sierras del Yerbal conoció al poeta salteño Víctor Lima, quien había llegado a Treinta y Tres para dar unas conferencias literarias y como al descuido se fue quedando. El encuentro con el poeta salteño le produjo un impacto inmediato. Para el investigador Schubert Flores, Lima “motorizó” a Lena. Le hizo entender que podía componer, que podía haber un canto, una poesía inspirada en los paisajes orientales: “Motivado por Víctor Lima es que Lena empieza a escribir. Según decía, él tenía a los escritores como algo lejano y ese contacto cercano con Lima, de verlo escribir, lo motivó a empezar a escribir y así se adentró en un estilo parecido inicialmente al del salteño, como por ejemplo la zamba ‘La uñera’, que musicalizó el Negrito [Oribe] Mariño y que después la transformaron en éxito Los Olimareños”.

“La obra de Lima representaba un sacudimiento de belleza, profundo y extraño a la vez, y encontraba en la guitarra del Indio Badalán el aire antiguo, familiar y nuestro que luchaba por vivir”, decía en un reportaje para la revista Mundo Uruguayo en 1965. Santiago Indio Badalán, a quien también conoce por esa época, es el jinete que va chiflando en la milonga “La ariscona”: “Me parece que la oigo/ en un rosillo pasar,/ el jinete va chiflando/ y es el Indio Badalán”. Además de corredor de caballos, esquilador y peluquero, era cantor y un guitarrero con alta dosis de tradicionalidad en sus bordonas. “Oyéndole en 1949, en Sierras del Yerbal, hallé uno de los hilos de lo que habría de ser mi cancionero”, confiesa Lena en el libro Las cuerdas añadidas (1980). “Ese olor a la tierra, que se percibe como propio, y ese ‘trote’ de la ariscona que ustedes conocen lo sentí y es el mismo que el Indio les daba a sus milongas”.

Los años 50 fueron para Lena de cimentar y levantar pared, en todos los órdenes de la vida. Tras su regreso a Treinta y Tres emigró una vez más a Montevideo con la excusa de los exámenes finales de la carrera. En esa nueva estancia capitalina comenzó a despuntar la escritura, entre otras obras, “La uñera”, a la que Oribe Mariño, otro pensionado olimareño, le puso la vestimenta de zamba. “A mí siempre me llamaba la atención por qué se llamaba ‘La uñera’. Y me dice Rubito: ‘Porque la única propiedad que tiene el trabajador es la tierra que está abajo de las uñas’, señala Braulio López.

En 1953, recién casados, Rubito y Justita se fueron a vivir y a ejercer la docencia a la escuela 62 de Arrayanes de Corrales de Cebollatí, una zona arrocera, de campos bajos, clima y naturaleza hostil. “En invierno, cuando aquello crecía, era un mar. Para cualquier lado que se mirara alrededor de la escuela, era agua. Las ovejas se paraban en los tacuruses para no ahogarse. En poco tiempo la humedad pasaba a formar parte de uno mismo, entumeciéndole los huesos, provocándole todo tipo de enfermedades respiratorias”, relata el maestro en testimonio recogido por Pellegrino. En esa etapa, y en virtud de las reflexiones sobre la educación en el medio rural que venía elaborando, fue elegido presidente de la Comisión Pro Superación de la Escuela.

Para 1957 la pareja y sus dos hijos, Eduardo y Fernán –a quienes luego se sumarían Rodrigo y Anaydée–, abandonan los humedales de Cebollatí y desembarcan en los pagos lindos de la quinta sección, para dar clases en la escuela 3 de Villa María Isabel, más conocida como Isla Patrulla, “arisco rincón tenaz, ¡cómo no!”.

Más allá del lugar de residencia, durante estos años siguió en contacto con Víctor Lima, quien se había establecido en la ciudad olimareña atraído por su río y sus paisajes. Limita andaba siempre con muy pocas pertenencias; apenas un maletín, sus papeles, una lapicera, una muda de ropa y el cepillo de dientes, pero con los bolsillos y la cabeza llena de versos. “La música popular uruguaya sufrió una regeneración, una modernización y un relanzamiento a partir de fines de los 50, principios de los 60, y buena parte de ese puntapié inicial se lo deben a Víctor, vía Treinta y Tres”, asegura Flores. Lena era consciente del trabajo que estaba desarrollando su colega y se propuso acompañarlo en la faena.

Con Santiago Chalar. Banco de imagen, Museo Agustín Araujo, Intendencia de Treinta y Tres

En 1959 recibe una carta de la Organización de Estados Americanos –vía recomendación del gobierno uruguayo– invitándolo a estudiar en el Centro Interamericano de Educación Rural. Tras el intercambio epistolar, que incluyó un profundo informe de Lena sobre su experiencia como docente rural, la pareja viaja a Venezuela para compartir, durante diez meses, el espacio de formación con 73 colegas del continente.

Además de la experiencia y las herramientas profesionales, el maestro conoció de primera mano la música folclórica venezolana –con particular interés en la obra de Juan Vicente Torrealba– y la del resto de Latinoamérica, que iba descubriendo en tiempos de esparcimiento. En esas farras surgió una preocupación: todos cantaban sus coplas y los uruguayos no sabían qué cantar. “Le daba vergüenza, porque lo único que cantaba era la retirada de los Asaltantes”, dice Braulio López que comentaba Lena.

Por otra parte, un material didáctico sobre música venezolana destinado a las escuelas lo encandiló. Esa idea del cancionero escolar le rondaba en la cabeza desde el vínculo con Lima y su poderosa capacidad de cautivar plateas infantiles con sus cantos a capela.

Regresó a Uruguay con las maletas llenas de discos y una determinación: iba a aportar en la causa de escribir el cancionero nacional. “El hombre sabe y usa un lenguaje particular. Tiene costumbres que integran su saber. Tiene su moral. Asiste a fiestas, ceremonias, pasatiempos. Sabe cómo conducirse en esas ceremonias que es un saber heredado en forma oral; pero, si se le pide que cante, no sabe qué, o le es difícil encontrar una forma auténtica de expresión”, le comentaba años después a Lucio Muniz.

Abocado ya a la orfebrería de la canción en su Treinta y Tres natal, hizo yunta con otro personaje determinante en esta historia: el músico e investigador Oscar Laucha Prieto. De ese laboratorio surgieron un género llamado la serranera y su pariente cadencioso, la media serranera –“El botellero”, por ejemplo–, con los que intentaron traducir el paisaje a la guitarra. A partir de estas fórmulas descendientes de la milonga, estilizaron el sonido que ambos musicólogos aficionados recogieron del territorio, con mucha más intuición que metodología, pero que habían logrado captar a lo largo y ancho de las sierras esteñas. Primero en cuatro tiempos –“Del templao”– y luego con su variante apericonada de tres tiempos –“Aunque nadie quiera, quiero”–, la serranera se convirtió en el primer género con creador reconocido de nuestro país, en un acontecimiento similar al que en Misiones protagonizaban casi simultáneamente Ramón Ayala y el gualambao.

Afirma Néstor Moreno, integrante del dúo Copla Alta, que la serranera tiene una condición similar a la milonga: “Todo el mundo tiene su yeito, todo el mundo lo toca a su modo, cada cual toca la milonga como le queda cómodo, y la serranera es particular en eso. Quizás para entender un poco el ritmo hay que andar a caballo en las sierras y ahí se sazona un poco”. Lo cierto es que el maestro decidió adentrarse en ese misterio en busca de un sonido verdadero, que no repitiera moldes, y desde ahí aportar a la creación de ese cancionero nacional que varios compositores de manera aislada intentaban escribir. Alguien dijo por ahí que era una tarea porfiada, y Rubito le respondió con una de sus serraneras modélicas, “Del templao”: “Y ya ensillao mi caballo/ las espuelas me calcé/ y con la noche en la cara/ sin despedirme monté./ Que la noche sea muy negra/ no es dificultad mayor,/ llevando firme la rienda/ y al tino por rumbeador./ Si me pierdo, mala suerte,/ ¡la noche tendrá razón!”.

El Olimar es un sueño

Todo el mundo sabe que la sombra de un parral es un caldo de portentos. Así fue que una tarde, compartiendo unos mates con su padre en su casa, mientras escuchaban una radiodifusora local, desde el aparato surgieron unas voces que en dúo cantaban “La uñera”. Era la primera vez que tenía noticias y oía cantar a un jovencísimo conjunto de la ciudad, que armados con guitarra y bombo legüero les sacaban lustre a los versos “El río viene de lejos/ con agua y canto bajando/ y cuando llega a mis pagos/ se queda remolineando”. Preguntó quiénes eran y ahí se enteró de que se hacían llamar Los Olimareños. Sin embargo, iba a pasar un tiempo hasta el encuentro.

Con Oscar Laucha Prieto. Foto cedida por Rodrigo Lena. Banco de imagen, Museo Agustín Araujo, Intendencia de Treinta y Tres

Mientras tanto, el por entonces director de la escuela 73 de Treinta y Tres no paraba de componer; así logró cumplir con aquella idea que germinó en Venezuela de editar un cancionero escolar. Nunca imaginó en ese momento que “A don José”, una de esas canciones publicadas en el diario de la escuela, iba a terminar siendo declarada “himno cultural y popular uruguayo” en 2003.

El encuentro cara a cara con Los Olimareños se produjo en unas jornadas culturales en la escuela del barrio 25 de Agosto. Allí los cantores consultaron al maestro si tenía otras canciones además de “La uñera”, y la amistad no tardó en crecer. Cuando los tres artistas, más Víctor Lima y Prieto –especie de quinto beatle–, conectaron, el resultado fue avasallador y único, como un eclipse olimareño. Los versos de ambos escritores encontraron en las voces armonizadas del dúo el medio de expresión ideal y todos potenciaron sus atributos. Poco después el conjunto desembarcó en Montevideo con una carta recomendación de Lena para Radio El Espectador, donde la propuesta se convirtió en un éxito inmediato de la fonoplatea.

La sociedad compositiva –con mayor o menor intensidad– nunca se detuvo en los 25 años que van desde el disco debut del dúo de 1963 hasta el Canciones ciudadanas de 1988, su último trabajo discográfico. Pero posiblemente haya sido un EP de 1964 el que marcó el despegue definitivo. Aquel doble contenía las canciones “Huella en batalla”, “De cojinillo” y “A don José” de Lena, además de “Orejano”, con letra de Serafín J García. De los cuatro temas, tres se convirtieron en clásicos, pero fue la milonga dedicada al protector la que los colocó en un sitial de extrema popularidad. “¿Y por qué una milonga? Porque la milonga está viva en la sensibilidad del pueblo”.

Braulio López recuerda que las radios pasaban esos temas a cada rato. “Había canciones de Artigas, incluso Víctor Lima había hecho ‘Tierra de Artigas’ y nosotros ya la habíamos grabado, pero no pegó tanto. Con Rubito siempre hablábamos y él decía que lo quería bajar del bronce a Artigas y yo no entendía lo que quería decir el loco este. Claro, cuando escuchamos la canción y no le decía José Gervasio Artigas ni héroe ni nada, le puso don José. Antes de grabarla la estábamos ensayando en la casa del Pepe [Guerra] y el padre vino y dijo: ‘pah, esa canción, qué linda, me gusta que le digan don José, qué bueno’. El tipo trabajaba en los trenes arreglando vías, era un laburante. El acierto de Lena fue ese. Aparte, la canción es muy bella”. Y concluye: “Con ‘A don José’ Lena plantó un árbol, nosotros le pusimos las ramas y la gente le puso las flores, chau”.

Los Olimareños, además de populares, se mantuvieron en la vanguardia de la escena hasta el quiebre institucional, y en parte fue por el timonel del maestro que mantuvo siempre a la canción como norte. Innovaron en el lenguaje llano, en las armonías vocales, en la búsqueda de rítmicas criollas, en la traducción del candombe a la guitarra, en incorporar otros instrumentos en las grabaciones, en adoptar repertorio como el venezolano, entre otras ocurrencias.

En ese periplo, Lena no paró de crear: “De cojinillo”, “Banda Oriental, 1811”, “Cielito del Olimar”, “Isla Patrulla, “Por el Nacho Silvera”, “El botellero”, “El mangangá”, “Nuestra razón”, “Platonadas”, “Pobre Joaquín”, “Moña y delantal”, “Al Paco Bilbao”, “La capinchada”, “Al general Leandro Gómez”, “Adiós amargo al Carao Peralta”, “¿No lo conoce a Juan?”, por nombrar algunas. El objeto canción lo obsesionó, siempre detrás de una sencillez no ausente de profundidad, con una pata en la realidad palpable, la de cualquier vecino, y la otra en cierto misterio poético: “Cuando empieza a amanecer/ y aclarar el horizonte/ se comienza a divisar/ el negro perfil del monte”. En una charla con Mario Carrero en la que reflexionaban sobre la función del artista, el poeta sentenció: “La canción tiene que ser como un pájaro, y ese pájaro tiene que llamar la atención de la gente. Pero cuando la gente se le aproxime, el pájaro deberá volar, ni tan lejos como para perderse de vista, ni tan cerca como para que pueda ser capturado fácilmente”.

El cenit de esta usina creadora fue el proyecto Todos detrás de Momo, de 1971, un álbum disruptivo y conceptual, pionero de la canción carnavalera, con el que se propusieron, a través de la representación de un delirante desfile, realizar una filosa radiografía de la sociedad treintaitresina y la realidad nacional por esos meses embebida de pachecato. Por primera y única vez en toda la discografía de Los Olimareños, Rubén Lena firma todas las letras y comparte la autoría de las músicas. El trabajo no fue un suceso inmediato ni mucho menos; es tal vez el menos exitoso de la discografía del dúo. Sin embargo, con el tiempo fue ganando estatus de obra cumbre o de culto. Es uno de esos discos que todos conocemos, aunque nunca hayamos escuchado, y que allanó el camino para todo el desarrollo de la murga canción que vino después.

Abren las tinieblas

“Viene que se viene y en pelo/ noche, la más dura mañana/ Viene la tormenta cercana/ dando manotazos al cielo”, avizoraba en “Rumbo”, la canción que le dio título al álbum de 1973, el año en que se concretó el golpe de Estado, el cual, vaya ironía, se anunció con “A don José”. Malos tiempos para la sociedad en su conjunto y en particular para el denominado canto popular, que, durante su consolidación en la década de los 60, había ido endureciendo su discurso, desde la canción social a tomar de manera directa la protesta como estandarte.

Los Olimareños en Melo, en su primera presentación fuera de Treinta y Tres. Foto cedida por Walter Abella. Banco de imagen, Museo Agustín Araujo, Intendencia de Treinta y Tres

Tras la prohibición y exilio de Los Olimareños, parte de sus creaciones se alojaron en otras voces, como Los Hacheros o Santiago Chalar, que fue quien tal vez interpretó mejor la serranera por fuera del núcleo fundacional. En plena época de censuras, encarcelamientos y proscripciones, Rubén Lena no fue ajeno a los abusos represivos, y en 1977 se concretó su destitución del ámbito educativo y poco tiempo después Justita fue despojada de su cargo de directora. En esos años oscuros, Lena tuvo que changar para subsistir: fue empleado en una estación de servicio y en la inmobiliaria de su amigo Walter Serrano Abella. Para sobrellevar la dura situación, en 1980 la familia se trasladó a Montevideo. A pesar de la asfixia creativa, ese año publicó –a iniciativa de Washington Benavides– la antología Las cuerdas añadidas, y en 1982 el libro Vagabundeos y canciones de Zenobio Rosas, haciendo uso del seudónimo y personaje que había creado años atrás. Si bien intentó mostrarse entero, esta temporada en el infierno fue como una primera muerte.

La reapertura democrática fue un volver a respirar. De a poco el país y sus habitantes fueron retomando cierta “normalidad”. En el ambiente musical fueron tiempos de regresos y reencuentros. En medio de esa intensa –pero efímera– primavera, en 1986, la muerte se arrimó un poco más: mientras se duchaba en su casa sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó hemipléjico y del que con esfuerzo pudo en parte restablecerse. “El brazo de la muerte no pudo sujetarse bien, me encontró enjabonado”, declaró con picardía, según rescata Pellegrino.

En 1989, mientras se apagaba el jolgorio de la celebración democrática, otro golpe: la muerte de su hijo Fernán. “Voy a seguir escribiendo, salga como salga”, le confesaba al periodista Horacio Pintos; “no olvide que es el modo que tengo a mano para seguir realizándome en la vida”. Más allá de que intentó sostenerse con el resguardo de la familia, nunca superó aquel dolor y el alambique creativo se redujo a cuentagotas.

El maestro Rubén Lena falleció el 28 de octubre de 1995 en Treinta y Tres, a donde, según consignan, días antes tuvo la necesidad de ir. El pueblo olimareño lo despidió como lo merecía y cumpliendo el pedido de la canción: “Aunque nadie quiera, quiero/ que el día que yo me muera/ traigan un buen guitarrero/ con la garganta en enero/ y manos en primavera”.

Hasta la noche mayor

¿Cómo se mide el legado de un creador? ¿Quién determina si ese legado es digno de ser salvaguardado? En un país que sigue preguntándose de qué hablamos cuando hablamos de cultura, parecería una odisea alcanzar respuestas. Pero siempre asiste una certeza implacable: el veredicto popular. Como dijo Zitarrosa, al pueblo no hay adivino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer.

Para empezar a entender por qué un hacedor de canciones que no fue protagonista escénico –es decir, que no tuvo la exposición mediática de que gozan los cantores– alcanzó el estatus de ídolo popular, tal vez hay que retrotraerse a su condición primera: la de maestro, ese oficio que durante décadas gozó de un respeto sacro y que Lena practicó como un modo de vida.

En su casa junto con su esposa, padres y tres hijos varones. Foto: archivo familiar. Banco de imagen, Museo Agustín Araujo, Intendencia de Treinta y Tres

Y claro, las canciones. Más allá de modas y tendencias, la obra de Rubén Lena forma parte de una memoria colectiva que no depende de pomposas leyes ni de designios arbitrarios. No las pudo borrar la censura y no necesitaron de declaratorias para volverse himnos. Rubito apelaba a una frase de su padre para dar cuenta de los secretos de una canción. “El oficio del zurcidor es el más triste, porque cuando un zurcido ha quedado perfecto se hace invisible, y lo invisible es la condición de su perfección”. Tan nuestro que ya no lo vemos, así es el legado de un maestro, invisible y fresco, como el agua clara del Yerbal, cuando empieza a descender las sierras desde los manantiales.

Con Darío López. Foto: archivo familiar.

Con Darío López. Foto: archivo familiar.

Cuatro miradas sobre Rubén Lena

César Puñales, el Amarillo (Grupo Cerno)

“Soy contemporáneo de Rodrigo –uno de sus hijos–, fuimos compañeros de liceo y tenemos una amistad desde niños. Si bien sabía quién era Rubén Lena, que escribía canciones además de maestro, no le daba la importancia; era Rubito, el padre de Rodrigo. Después sí, cuando agarramos para el lado de la música, concursamos en el Festival del Olimar de 1985 y tuvimos la dicha de que uno de los jurados fuera él. Recuerdo otra vez que fue con Justita a visitarnos al lugar donde ensayábamos y nos escuchó muy respetuosa y atentamente”.

“La principal misión de la canción es resistir, decía él, y vaya si sus canciones resistieron. Al embate de la dictadura y al tiempo. Para mí es por la complejidad de la sencillez, ese es su principal aporte. De cantarle a lo que tenemos a la vista, al paisaje geográfico y humano. Cualquier persona, cualquier niño de escuela, cualquiera que viva en el lugar que viva entiende sus canciones. Ese es el principal legado que nos deja Lena. La sencillez, eso para mí es fundamental, hablar el mismo idioma que habla su gente”.

“Lo que dice el Serrano nos identifica a todos: es el mejor y el maestro de todos nosotros. Enseñar con la propia vida y contar las cosas que nos pasan sin ser tan rebuscado, siendo muy rebuscado. Para nosotros es un orgullo tremendo que el maestro sea de acá. Que la canción ‘A don José’, que es himno popular de Uruguay desde 2003, se haya escrito en una escuela de un barrio de esta ciudad por él y los niños de la escuela. Que hoy se baile ‘La ariscona’ y que la toquen grupos de otros géneros que no son folclóricos, de repente sin conocer las Sierras del Yerbal, y que sea un lugar que uno va a unos kilómetros de acá y los puede ver in situ, que sea nuestro. Eso es un orgullo y un legado que hay que seguir por ahí, eso nos enseñó. Él tuvo la visión, la sabiduría de pintar eso”.

Queyi

“Te hablo desde Tierra de Campos, en España, con un mate en la mano, escuchando los pájaros y retrotrayéndome diez años cuando dentro del disco y la película Canción azul que viaja incluí una canción del maestro el Rubio, Rubén Lena”.

“Acercarme a todas esas canciones de todos esos compositores y compositoras me daba mucho respeto, no siendo yo de allá, aunque lleve a Uruguay en mi corazón y aunque haya pasado y pase mucho tiempo allí en mi vida. Siempre me da mucho respeto. Me topé con esa canción, ‘Del templao’, y supe conocer la historia, de que había sido la respuesta a unas críticas a su manera de hacer serraneras de una manera diferente, y eso me dio la autoridad de la honestidad: yo me iba a acercar a esa canción porque la sentía mía sin ser de allá, sin haber nacido allá”.

“El video se grabó en la escuela en la que él había dado varios años sus clases, después lo hizo en otros lugares, y al entrar allí recuerdo cómo se me pusieron los pelos de punta, como se dice aquí. Las niñas y los niños de allá tenían hechos de otros trabajos unos preciosísimos caballos de tela que utilizamos en el video. Ahí hicimos ‘Del templao’, nada más que con una guitarra muy sencilla, pues yo toco poco la guitarra, unas notas electrónicas y poco más, mi voz. Con esa autoridad de hacerlo como él hizo sus serraneras y sus cosas, de una manera honesta y queriendo compartir un poco de música y un poema”.

“Luego me enteré de que cuando Víctor Lima pasa un tiempo en Treinta y Tres ellos hacen una gran amistad, y al cabo de la vida me invitaron a participar en un premio que se llamó Víctor Lima y lo gané con una canción dedicada a él también. Cuando me llamaron para invitarme, yo estaba perdida por ahí en un bosque en Uruguay y me vino una música: ‘No es fácil decir adiós a Uruguay/ como no es fácil no lo digo/ No es fácil decir adiós a Uruguay/ mejor tomo un mate contigo’. Ahí nació esa canción que luego fue el premio. Y resulta que fueron muy amigos y trabajaron juntos, y yo al versionar ‘Del templao’ no lo sabía. Son esas piezas de la vida que se van encajando”.

Héctor Numa Moraes

“El nombre de Rubén Lena empezó a andar en mi existencia allá por comienzos de la década del 60, y por supuesto, gracias a José Luis Guerra y Braulio López, Los Olimareños. Ya en el primer LP del dúo, del sello Antar, aparecían dos temas con textos del maestro, y luego ya se hicieron inmensamente difundidas y famosas canciones como ‘De cojinillo’, ‘A don José’, ‘Refaloso’, ‘Adiós amargo al Carao Peralta’. Tengo un imborrable recuerdo del disco en que aparece este tema por primera vez: Los Olimareños en París. Lo escuchamos íntegramente en casa de Washington Benavides, quien me comentó sobre esta canción: ‘¡Este es un gran texto de Rubén Lena!’. Claro que las canciones más llamativas del disco eran otras, como ‘Isla Patrulla’”.

“Al recordado maestro lo conocí personalmente en La Paz, en el festival de 1985. Fuimos jurados en aquella oportunidad. Pude vivir junto a él momentos inolvidables y uno fue cuando decidí que me retiraba del canto, que no cantaba más. Había bajado del escenario realmente dolido. Mi guitarra había sonado absolutamente desafinada y nada salió bien. Entonces con literales lágrimas en los ojos le dije al maestro: ‘¡No canto más!’. Se sonrió, me abrazó y me invitó a tomar una cañita con miel. Y así amanecimos, tomando cañitas con miel, y yo, convencido de que seguiría cantando”.

“En otra oportunidad me envió una cantidad de discos de música venezolana para que los copiara. En los elepés encontré las canciones que se habían hecho famosísimas en el país desde sus primeros trabajos con Los Olimareños. No me quedaron dudas de que esos discos los había traído desde la tierra de Simón Bolívar cuando, participando en un encuentro de maestros latinoamericanos, se había planteado la necesidad de ayudar a crear un cancionero uruguayo. ¡Y vaya si lo hizo!”.

Gustavo Espinosa

“Antes de nuestra era (quiero decir, de la era del streaming), Coriún Aharonián afirmó que Los Olimareños fueron el fenómeno de masas más relevante de nuestra música popular después de Gardel. Vendían 30.000 ejemplares con cada LP. En Treinta y Tres la investidura de Guerra y López era ambigua. Eran estrellas próximas y distantes o dioses inmanentes que habían estado allí, entre los transparentes y los excusados de La Floresta o el barrio Tanco, pero ya no estaban: ahora estaban en el firmamento de la industria del entretenimiento, legitimados por esa especie de trascendencia como Pedro Virgilio Rocha o Palito Ortega”.

“En cambio, para varias generaciones de olimareños con minúscula, los mentores tutelares de Los Olimareños, como Oscar Prieto y Rubén Lena, gente mayor y con saberes prestigiosos, se fueron convirtiendo en sabios venerables hacia quienes se peregrinaba cuando se podía, para admirar y recibir el contagio de una ciencia infusa. Durante la dictadura, Lena extendió y aumentó ese prestigio. Su nombre se convirtió en cifra o encarnación de la resistencia contra la dictadura, y era ovacionado cada vez que se lo pronunciaba en los recitales de canto popular. Por esos tiempos, además, desde lugares alejados de cualquier centro, sin su trabajo en la educación pública, sin sus intérpretes privilegiados, siguió componiendo grandes canciones, que nunca se apegaron a ninguna ortodoxia: ni política, ni retórica, ni métrica”.

“Yo creo que ahora, en su centenario, ya no importa tanto aquella aura de gurú, ni el recuerdo de su dicción y su prosodia rara, que lo hacían distinto de cualquier uruguayo que yo haya oído hablar. Yo creo que lo interesante ahora es sostener y difundir lo mejor de su obra, sus canciones perfectas, en las que ocurría el maridaje inusual de masividad y delicadeza, en las que jamás se percibe la sastrería trabajosa que ensambla poesía y música. Lena no fue músico ni poeta, o fue ambas cosas, porque fue un creador de canciones. Como Discépolo o como Lieber y Stoller, hacía canciones para que otros las cantaran. Pero el maestro Lena no estaba sobredeterminado por los condicionamientos de la industria, sino por ciertas firmezas éticas y por una estética elusiva y detallista. Hay documentos de que siempre fue muy consciente y reflexivo sobre estos y otros aspectos técnicos de su trabajo. También creo que esta efeméride puede ser una buena ocasión para tomar cierta distancia crítica, establecer posibles constantes y filiaciones, averiguar cómo funcionaban aquellos pequeños objetos que él hacía, que tenían entre sus prestaciones misteriosas las de disimular su propio esplendor artístico”.

“No me quiero privar de la gentileza de ofrecer unos versos a los lectores, como invitación a escuchar las canciones a las que pertenecen: ‘La luz no se queda quieta,/ crecen la fiebre y la tos/ y salen del almanaque/ los caballos de cartón’ (‘El niño enfermo’). ‘Más allá de las calles de asfalto,/ más allá del asfalto pipí,/ donde nace la noche más noche,/ donde huele a caricia el jazmín./ Sueña azúcar la dulce de Coco,/ toda de oro sonríe Isabel/ y se mueve la flaca Lucía,/ puro esmalte en las uñas del pie’ (‘Orfeo Lalá’)”.